当下,全球物联网竞争正从“单点技术比拼”升级为“生态体系较量”,开源已不再是开发者的“情怀选择”,而是产业突破“卡脖子”困局的核心抓手。物联网开源生态正告别“野蛮生长”,进入“精耕细作”的深水区——生态分散、技术转化不畅、商业化落地艰难等现实挑战,考验着每一位从业者。

11月7日,2025 CEIC消费电子展未来物联网开发者论坛在深圳圆满落幕。这场以“新电子、新体验、新消费”为背景的论坛,没有堆砌空洞的行业口号,而是围绕开源生态构建、核心技术突破、商业化落地等实际议题,展开了一场兼具技术深度与现实温度的对话,为行业提供了一份务实的“破局指南”。

开源生态:从“有组织无纪律”到协同共建

“开源社区最大的特点是有组织、无纪律,但只要凝聚方向,参与的人会非常踊跃。”全球智慧物联网联盟秘书长胡才勇在致辞中精准概括了国内物联网开源生态的现状。作为鸿蒙生态链建设的核心推动者,他透露,全球智慧物联网联盟正与开放原子基金会等机构深度联动,试图破解国产开源生态“各自为战”的困境。

这种协同正在多个层面展开。AGIROS开源社区委员会主席江大勇带来的智能机器人操作系统新生态,正是国产替代的典型实践。面对ROS系统被谷歌收购可能带来的“卡脖子”风险,AGIROS社区用一年多时间完成3个版本迭代,积累900多万行代码,支持ARM、X86、RISC-V等多架构,已实现机械臂、四足狗、无人机等设备的适配。“机器人产业处于导入期,本体决定下限,智能决定上限,生态则是关键。”江大勇的观点得到现场共鸣,而他提到的“2025年底支持商用版本,开放10T仿真数据库”的规划,更让开发者看到了国产生态的落地可能。

上海海思的生态布局则展现了芯片企业的开放决心。“以前芯片公司聚焦大企业,AIoT时代要解决‘小、散、慢’的行业痛点。”海思生态与伙伴发展部部长闪罡表示,海思正通过开放芯片代码、提供免费样片、构建三级伙伴体系等方式,降低开发者门槛。截至目前,海思已开放8款产品,聚集一万多名开发者,形成800多万行开发代码,而“2026年前补齐工具与代码缺口”的承诺,更显其推动产业协同的诚意。

不过,开源生态的构建并非一帆风顺,如何平衡社区热情与组织纪律、个人贡献与商业回报,依旧是亟待解决的问题。

技术突破:在“卡脖子”领域寻找突围路径

论坛上,多项核心技术的突破进展,让人们看到了国产物联网产业的硬实力。江大勇在演讲中展示的机器人产业变迁,尤为引人深思。从波士顿动力液压机器人的“笨重昂贵”,到特斯拉擎天柱的“灵活亲民”,再到国内2.99万元的人形机器人,硬件成本的大幅下降为技术普及奠定了基础。而AGIROS社区重构的TravoDDS通信模块,体现了国产技术的创新力。

芯片领域的突破同样值得关注。闪罡透露,海思正推动“创新平权”,通过标准化硬件接口、简化板间通讯开发等方式,让中小企业也能享受芯片技术红利。“以前拿芯片样片要等一个月,现在线上免费申请就能快速获取。”这种开放姿态,正在打破芯片领域的技术壁垒。而润和软件基于海思芯片打造的星闪开发套件,已形成128个OpenHarmony案例、1213个Lite OS案例,更证明了芯片与操作系统协同创新的巨大潜力。

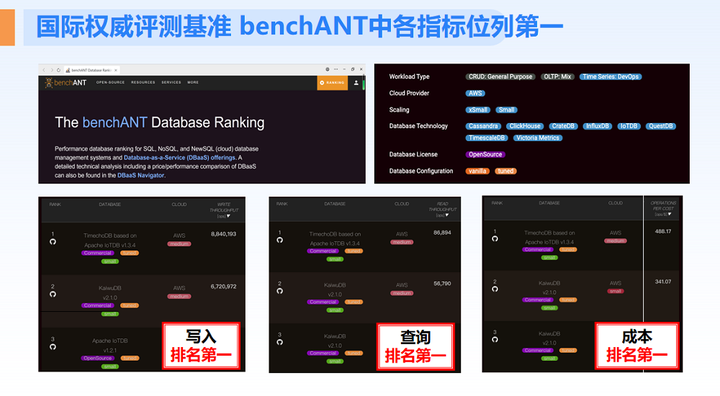

时序数据库领域的突破,则解决了工业物联网的数据处理难题。天谋科技技术专家苏宇荣带来的Apache IoTDB,凭借高吞吐、高压缩、高可用的特性,在TPCx-IoT榜单两次登顶。其独创的TsFile文件格式,在无损压缩下可节省5-30倍存储空间,在国产大飞机试飞数据处理中,将4小时的耗时缩短至10分钟。更值得称道的是,IoTDB 2.0推出的“双模型”设计,实现了工业现场“树形模型”与IT系统“表模型”的无缝衔接,解决了数据处理中的效率损耗问题。

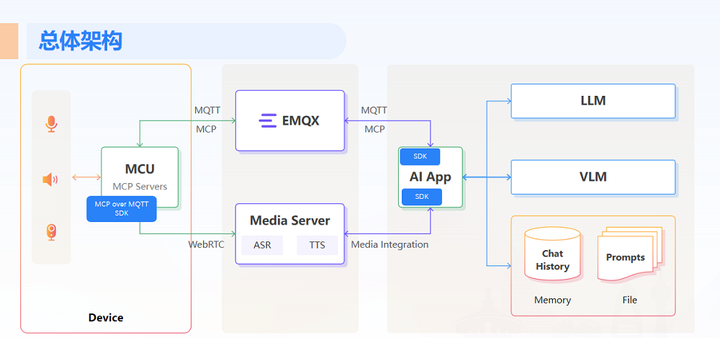

EMQ的协议融合实践,则为硬件智能体交互提供了新思路。“传统MCP协议面向IT场景,无法适应物联网的低功耗、大规模需求。”EMQ商业化技术副总裁王凡介绍,他们将MQTT与MCP协议集成,形成“MCP over MQTT”方案,既保留MQTT的低时延、高可靠优势,又解决了智能体交互的复杂度问题。目前该方案已在ESP32、BK等硬件上实现开源,为多智能体协同提供了技术支撑。

商业化落地:在“理想与现实”之间寻找平衡

“技术的核心不仅是突破,更要解决商业价值与边界问题。”深圳市物联网协会创始会长戴梅的观点,戳中了很多开发者的痛点。她提出的三个拷问——“技术解决了哪个痛点?数据如何转化为收入?服务是昙花一现还是生态护城河?”——引发了现场的深度思考。

润和软件的实践,提供了开源商业化的可行路径。“开源不能做慈善,要形成商业闭环。”润和软件副总裁刘洋介绍,公司通过将开源技术与教育行业结合,打造鸿蒙+星闪的教学套件,已与180所高校合作,举办170场活动,形成“课程销售+赛事组织+课题申报”的商业模式。在工业领域,润和开发的井工矿无线解决方案,用星闪+AI技术替代传统有线通信,每年可为企业节省300万元以上的维修与停产成本,这种“技术落地+开源反哺”的模式,实现了商业价值与生态价值的双赢。

天谋科技的商业化则始于用户需求。“宝武智维原来用16个节点的集群管理数据,用IoTDB后单机就能搞定。”苏宇荣分享的案例生动展现了技术的商业价值。这款从清华大学开源项目发展而来的数据库,已服务于航空航天、化工、钢铁等多个领域,在宝武智维的应用中,不仅降低了资源消耗,更简化了端边云协同流程,目前已覆盖21个基地、27个子平台,近万名用户。

不过,开源商业化的道路并非坦途。王凡就分享了“早期集群完全开源,导致商业化困难”的教训,“哪些开源、哪些商业化,需要在实践中把握尺度”。戴梅则提醒开发者,“商业模式决定走多快,技术边界决定走多远”,在追求商业利益的同时,必须关注数据隐私、算法伦理等问题,“科技向善不是公益,而是更大的社会价值与商业价值”。

在AI浪潮中寻找自身定位

“AI来了,操作型人员可能被淘汰,但优秀开发者会更有价值。”圆桌对话中,刘洋的观点引发了开发者的共鸣。随着AI技术的快速发展,物联网开发者的角色正在发生深刻重构。

AI带来的效率提升有目共睹。刘洋透露,公司用AI工具开发单片机代码、驱动程序,不仅效率大幅提升,代码漏洞也显著减少。王凡则举例,某智能硬件客户在AI加持下,产品迭代速度从每年十几个提升至百余个。苏宇荣的体验更为直观:“用Vibe Coding开发系统软件,质量比我自己做的还好。”

但这并不意味着开发者会被AI取代。“AI擅长机械性工作,架构设计、需求分析等需要深度思考的工作,仍需人类完成。”刘洋强调,开发者要“把AI当工具,而不是被工具替代”。苏宇荣则认为,“AI时代,一个人可以是一支军队”,优秀开发者可借助AI打通上下游,减少对他人的依赖,成为“本领域专家+全栈能力者”。

对于开发者的未来发展,嘉宾们给出了一致建议。刘洋认为要“关注标准制定,在新赛道占据位置”;王凡强调“快速学习,提高自身竞争力”;苏宇荣主张“拥抱变化,用变化塑造自身价值”;丁张弛则建议“深耕细分场景,挖掘AI的实际需求”。这些建议的核心,在于开发者要从“单一技能提供者”转变为“综合解决方案构建者”,在全栈协同的时代,实现自身价值的重构。

可以看到,开源生态正在协同中壮大,核心技术在突围中进步,商业化在探索中成熟,开发者在变革中成长。正如胡才勇所言,“今天的参与者,未来都可以说自己是全球最大开发者展的启动者”,这种信心并非源于空想,而是来自每一个技术突破、每一次商业落地、每一位开发者的坚守。

当前,物联网产业正处于“新电子、新体验、新消费”的浪潮中,开源与商业的平衡、技术与场景的结合、个人与生态的协同,成为行业发展的关键命题。对于开发者而言,这既是挑战,更是机遇。正如刘洋在寄语中所说:“路虽远,行则将至;事虽难,做则必成。”物联网的未来,正需要这样一群脚踏实地的开发者,在技术与商业的夹缝中,走出一条兼具创新力与可持续性的发展之路。